事業主や企業の社員様などから「工事現場で仕事をしてもらうのに、一人親方を雇ったので労災保険へ入れたい」という質問がたまにあります。また、一人親方同士で仕事をする時にも、同じ内容の質問をいただきます。

結果から申しますと、一人親方を雇うことはできません。

理由としては、一人親方を雇ってしまうとその方は一人親方ではなくなり、従業員やアルバイト・パートと同じ扱いになってしまうからです。

日本では仕事を依頼するには色々な形態と呼び名があり、大変わかりずらく、依頼する側も「雇っている」や「うちの従業員」「パートです」「アルバイト的な」と表現します。

こちらも「雇っている?雇用しているということでしょうか?」と質問を返してしまうこともしばしば。

この記事では、雇用とは何か、特別加入の労災保険「一人親方の労災保険」へ加入すべき方のポイントを詳しく解説していきます。

人を雇うということ

人を雇って工事現場で働いてもらいたいけど、特別加入の労災保険へ加入できるのか?

このご質問をいただいた時にお聞きするのが

雇用したのか?(雇用契約・労働契約・口頭契約)

もしくは、労働は時間的拘束し、労働対価として「給与・賃金・時間給」を出しているのかです。

雇用したかどうかのチェック

- 「労働(雇用)契約書」か「請負(業務委託)契約書」か

- 労働対価の支払い条件は 時間給・日給 か 出来高 か

- 雇入時健診・定期健診 を会社で実施しているか

- 社会保険の届出先は 会社 か 本人 か

- 現場で 指示を出すのは誰 か

これらの答えが労働(雇用)契約書・時間給もしくは日給、その他が会社であれば、労働基準法上の「労働者」です。

つまり、雇用(雇い入れともいう)した、ということになります。

雇用と依頼違い

雇用したとなると、会社側(もしくは個人事業主側)で社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・40歳以上なら介護保険)を申請し、会社側と雇用された側で、折半して支払わなければなりません。さらに、この事務手続きは結構煩雑であり(これが問題)、申請した後も会社側ですべて計算し処理しなければなりません。(給与天引き)

一方、仕事を依頼したとなると、会社対事業主的な扱いになり、簡単に言えば業務を委託するわけですから「業務委託契約書」を交わして仕事を依頼するわけです。ですから、社会保険事務もなく、給与も出すわけではないですから、そのような計算処理の事務もないわけです。

雇用と依頼のメリット・デメリット

雇用するのと依頼するのには双方メリットとデメリットがあります。簡単にまとめてみましょう。

雇用と依頼のメリット

| メリット | デメリット | |

| 雇用(雇い入れ) | ・時間で仕事を拘束できる ・日や週、月で拘束できる ・指示・指揮下に置ける ・時間給・日給で報酬を出せる ・報酬計算が簡単である ・出勤・退勤の縛り仕事 その他 | ・能力の良し悪しは関係ない ・仕事が無くても報酬が必要 ・労働法、労基法当法令遵守 ・社会保険事務発生 ・年末調整事務発生 ・給与計算事務発生 ・出退勤事務発生 その他 |

| 依頼(業務委託) | ・能力適正で仕事依頼ができる ・能力が低い場合は依頼停止 ・仕事が無い場合は報酬もなし ・社会保険料の支払いなし ・相手の税申告等事務なし ・出来高払いで支払いが単純 ・出退勤管理事務がない | ・委託契約外の仕事はできない ・時間的な拘束は一切できない ・簡易的指示以外一切できない ・指揮下に置けない ・出退勤がないため休まれる |

事業主が人を雇用するということは、労働契約の締結が必要で、契約に際しては、労働者(雇用されるもの)に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと法律で定められています。

また、労働締結においては、賃金及び労働時間に関する事項や、その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければいけません。

一般的には「雇用契約書」という書面で相互確認の上契約します。

当事者間の合意があれば、口頭でも成立しますが(口頭契約)、その他法律で禁じられていたり、トラブルのもとになるので、一般的には書面で契約を行います。

その中身は、労働基準法にのっとって、内容を記述しなければなりません。

また、労働安全衛生法労働安全衛生規則第43条から第44条により、雇用時の健康診断と年一回の定期健康診断が義務づけられています。

このように、雇用したということは「賃金の確定・労働時間の確定と拘束・健康診断など使用者との労働の書面締結」が必要となります。また、人を雇った側が社会保険のうち、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・介護保険の加入手続きを行い、支払いも半分もしくは全額支払わなければなりません。

さらにすべて強制加入となります。

アルバイト・パートとは?

アルバイトとパート(パートタイマー)とは言葉は違えど、法律上の区別はありません。

その意味は全く一緒です。

ひとくくりにするならば、パートタイム労働者と言います。

アルバイトやパート(パートタイマー)は、通称:パートタイム労働法(正式名称:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)という法律で守られており、口約束での労働契約は禁じられています。

その内容は、賃金や労働条件の明示をし、労働契約書を取り交わすという、いわば「会社員」となんら変わりません。

アルバイトやパートは「雇用されている」というのが前提となっています。

また、労働基準法第24条で「賃金支払いの5原則」という定めがあります。

- 現物支給の禁止(通貨での支払い義務)

- 全額支払い(分割払いの禁止義務)

- 直接支払い(労働者へ直接支払う義務)

- 毎月1回以上の支払い(1カ月に1回以上支払う義務)

- 一定期日支払い(支払い日の確定をする義務)

これを怠った場合には、労働基準法第120条により罰則規定があります。

アルバイトやパートタイマーは「短時間労働者」といい、法律的には「労働者」ですから、社会保険の強制加入となり、労働保険のうち、労災保険料は使用人の全額支払いとなります。

アルバイトで働いてる、働いてもらっているというのは「短期間しか現場へ入場しない」という意味でしょう。

しかし労働基準監督者や労働局は「アルバイトで」という表現は、労働者とみなすので、社会保険へ加入していますよね、と言われます。

であればですが、アルバイトを頼んだ…ではなく

一人親方に仕事を頼んだ。

言葉が違うだけでこれだけ意味が変わってしまします。

一人親方を頼んだので、労災保険へ加入させたいというのが本当の意味でしょう。

これであれば、問題なく特別加入制度の労災保険へ加入することができます。

用語ごとのイメージ解説

では、その呼び名ごとで「イメージ」を捉えてみましょう。

1. 正社員(正規社員)

- 期間の定めなし:定年まで勤続を前提とした無期契約

- 一般的にフルタイム(週 5 日・1 日 8 h前後)

- 人事評価・昇進・退職金・賞与など社内制度がフル適用

- 会社都合の解雇には高度な制限(整理解雇 4 要件など)

2. パート

- Part time の和製英語。

- 正社員より短い所定労働時間で働く人を幅広く含む。

- 「パートタイム労働法」により、賃金・待遇格差の説明義務や正社員登用機会の情報提供義務がある。

- 労働時間が短くても社会保険(健康・厚年・雇用・労災)は条件を満たせば加入義務となる。

3. アルバイト

- 語源はドイツ語 Arbeit(労働)。

- パートと法的差はなく、企業側が学生・若年者の短期就労を「アルバイト」と呼ぶ慣習。

- シフト制・時間給払いが多く、テスト期間などの融通が利く働き方が一般的。

- 労働条件通知書の交付、最低賃金、労災補償などは正社員と同じく適用。

4. 従業員

- 法令に登場しない俗称。「社員・パート・アルバイトすべて」を指す場合と、「正社員だけ」を指す場合とで企業ごとにバラつきがある。

- 公的書類では「労働者」「被用者」という言葉に置き換わる。

日本企業は長期雇用を前提とした正社員と、補助的労働力としてのパート・アルバイトを区別してきた歴史があり、求人広告でもターゲット層(学生・主婦など)に合わせて「アルバイト」「パート」と表現を変える慣行があります。

また、昇給・賞与・福利厚生の範囲を区別するためにも、呼び名でカテゴリー化し、管理しやすくしていることもあるのでしょう。

従業員を雇っている?

「従業員を雇った」というのも基本的には「間違い」です。従業員というのはそのそも「雇用されている者」だからです。訳してしまうと「雇用している者を雇っている」という意味になります。

また、従業員というこの言葉自体が「通称名」だとご存じでしょうか?

通称名とは、法規に沿ってではないということ。

民間企業等が作った名前「造語」ということです。

例えば、従業員と言うと何を思い浮かべますか?

〇会社・企業で働いている人たち

〇飲食店やスーパーで働いている人たち

〇アルバイトやパートで働いている人たち

こんな感じでしょうか?

実はこれも根拠のないイメージなんです。

正規社員や正社員、従業員など、明確な違いは一切ありません。会社などの組織で労働し、その対価として「給与」をもらっている方は全部同じです。

公的な言い方は、「労働者」や「被用者」や「被雇用者」と表します。

従業員は雇用された者なため、社会保険の強制加入です。ですから特別加入の労災保険には加入することはできませんのでご注意ください。

増加傾向にある外国籍の方たち

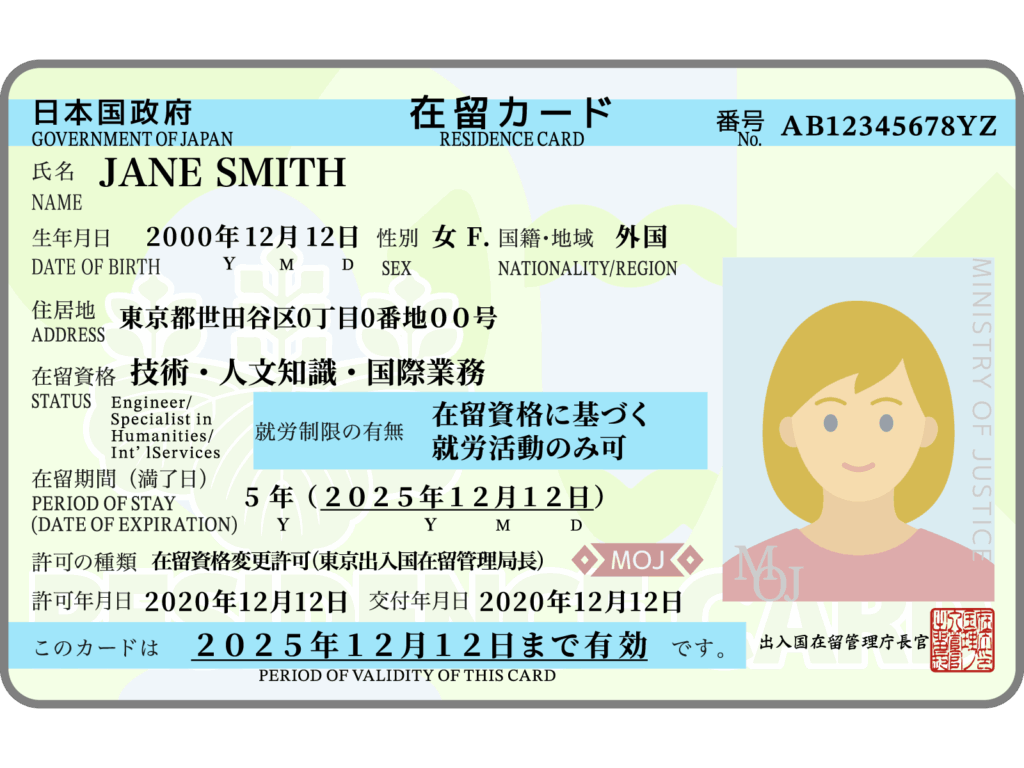

西日本労災一人親方部会でも、外国籍の方の加入相談が増えてきています。外国籍の方が日本で働く以上、特別加入制度の労災保険への障壁はありませんので、加入は全く問題ありません。

ただし、外国籍の方は「在留カード」などの身分証明書や就労ビザなど、証明できるものをご用意ください。(不法在留や不法就労を防止するため)

1. 位置づけの違い ――“入国許可”と“日本国内での証明書”

| 項目 | 在留カード | 就労ビザ(=就労系 在留資格) |

|---|---|---|

| 根拠法 | 出入国管理及び難民認定法 | 同上(在留資格として規定) |

| 性格 | 日本国内での身分証 (IC チップ付きカード) | 入国・在留を許可する資格区分 ※ビザは実際には在外公館が発給する「査証」 |

| いつ発行されるか | 中長期在留者が上陸許可を受けた直後 | 在外公館で査証 → 入国審査で「技人国」「特定技能」などの在留資格が決定 |

| 誰が保持するか | 3か月超の在留を許可された外国人(永住者含む) | 就労目的の活動を行う外国人 |

| 物理的な形態 | カード(顔写真・在留資格・期間等を印字) | パスポートのビザシール+在留カードに資格が記載 |

| 役割 | ・国内での本人確認 ・資格外活動可否・就労制限の明示 ・住所変更届など法定管理事項 | ・どの活動が可能かを定義 (例:技術・人文知識・国際業務=ホワイトカラー就労可) |

| 有効期限 | 最長 5 年(永住除く)。更新手続が必要 | 資格ごとに 3 か月〜5 年。更新は出入国在留管理庁に申請 |

2.「ビザ」と「在留資格」は別もの

- 査証(visa)

- 外務省(在外公館)が発給する“入国前の推薦状”。

- 上陸許可

- 空港で入管が査証と活動目的を審査し、在留資格を付与。

- 在留カード

- 上陸と同時に空港で交付(または後日市区町村で受取)。

世間で言う「就労ビザ取得」とは、実際には①査証取得+②上陸時に就労系の在留資格(技術・特定技能など)を得るプロセスを指します。 外国人採用ナビ│初めての外国人採用を応援するWEBメディア

3. 在留カードが示す3つのポイント

| 表示項目 | 意味 |

|---|---|

| 在留資格 | 就労可否・活動範囲を示す(例:技人国、特定技能1号) |

| 就労制限の有無 | 「就労制限なし」=永住者等/「在留資格に基づく就労に限る」など |

| 在留期間 | 満了日までに更新しないと退去強制の対象 |

カードは常時携帯義務があり、提示要求を拒否すると20万円以下の罰金。住所・勤務先・在籍機関が変わったら14日以内に届出が必要です。 法務省

4. 就労ビザ(就労系在留資格)の代表例

| 区分 | 主な対象職種 | ポイント |

|---|---|---|

| 技術・人文知識・国際業務(技人国) | エンジニア、企画、通訳 | 四大卒 or 相当実務経験 |

| 特定技能1号・2号 | 建設、介護、外食など 12 分野(2号は一部拡大予定) | 技能試験+日本語要件 |

| 高度専門職 | 研究者、企業内管理職ほか | ポイント制で優遇(在留最長5年→永住申請要件短縮) |

| 企業内転勤 | 多国籍企業の国内子会社等 | 海外本社での勤務実績 1 年以上 |

| 技術実習(技能実習) | 製造、農業など | 育成就労創設で 2027 年頃に制度移行予定 Guidable Jobs |

在留カード面には、これら資格名と就労制限欄が明記されます。資格外の仕事に就く場合は資格外活動許可が必要です。

5. よくある誤解

| 誤解 | 実際 |

|---|---|

| 在留カードをもっていれば就労できる | カードに記載の資格が就労不可のケース(留学・家族滞在)もある |

| ビザ=在留カード | ビザは入国前の査証、カードは入国後の在留証明 |

| カード更新を忘れてもビザが生きていればOK | カード(在留期間)が切れた時点で不法残留扱い |

6. 企業が確認すべきチェックリスト

- 在留カード原本を必ずコピー保管(厚労省ガイドライン)

- 就労制限欄を確認し、資格外活動許可の有無を記録

- 在留期間満了日を人事システムでリマインド(更新支援)

- 住所・所属機関変更があったら14日以内に届出を促す

国内での本人確認で利用します。

資格外活動の可否や就労制限の明示がされています。

永住を除く、最長 5 年で更新します。

入国・在留を許可する資格区分です。

ビザは実際には在外公館が発給する「査証」パスポートのビザシール+在留カードに資格が記載されています。

資格ごとに 3 か月〜5 年。

更新は出入国在留管理庁に申請します。

日本での定められている様々な雇用形態

厚生労働省では、様々な雇用形態を定めています。

ここにまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

派遣労働者(派遣)

労働者派遣とは、労働者と人材派遣会社との間で労働上の契約を結んでいます。例えば、請負会社が現場へ労働者を入れる際に、人材派遣会社と請負会社が労働者派遣契約を結び、請負会社が人材派遣会社へ労働者派遣を依頼します。

つまり、労働者は請負会社の指揮命令のもと労働をしますが、労働対価の賃金は人材派遣会社からもらうことになります。

万が一、工事現場で事故が起きた場合には、人材派遣会社が対処しなければなりませんが、労働派遣法という法律下では、請負会社が責任を負わないという事には妥当性がないとして、人材派遣会社と請負会社が責任を分担することとしています。

契約社員(有期労働契約)

契約社員や非正規雇用者などの言い方をしていますが、あらかじめ雇用される期間が定められている方々です。例えば、請負会社が一人親方を一定期間の労働契約をするのもこの形です。

気を付けなけらばならないのは、一定期間でも「労働契約」をするということは「時間的束縛」と「労働対価を賃金で支払う」という事です。

ですから、労働契約をした以上、一人親方ではなくなるということです。

また、一回当たりの労働契約期間は最長でも3年までです。

パートタイム労働者

アルバイトやパートで働く労働者のことをパートタイム労働者と言います。アルバイトかパートかは「企業側」が区分けをしていますが、労働法上では違いはありません。

正社員と比べ労働時間が短い労働者で、短時間労働者と言います。また、「パートタイム労働法」という法律下でその要件は決められています。

口約束での労働は、労働基準法第15条により禁じられていますので、書面で契約を交わしましょう。

また、労働条件の明示や労働条件の禁止事項、採用規定も厳しく決められていますので、専門家に相談してから書面を作成してください。

短時間正社員

正社員をフルタイム正社員とした場合に、短時間正社員は所定の労働時間や所定の労働日数がフルタイム正社員より短い正社員のことを表します。

そして、①労働期間に定めがない②時間当たりの基本給及び賞与や退職金の算定(計算)方法が同事業所に雇用されている同じ職種のフルタイム正社員と同等であることが定めれれています。

業務委託契約

業務委託とは、請負会社がある業務を依頼し(請負先)、その依頼に対し請け負い(請負元)、依頼された業務(仕事)を請負という形態で働きます。

労働の対価は賃金ではなく、仕事の完成に対しての「報酬」という形で支払われます。

基本的に請負先の指揮・命令を受けない(時間的束縛等)を受けないため「事業主」として扱われます。請負先が請負元へ注文(注文書)をし、請負元は請負契約(請負契約書)を提示、契約となる形です。

これが、一人親方です。

しかし、その労働性によって「労働者」と認められた場合には、労働法規の保護対象となる場合があります。

家内労働者

内職といわれる部類もそうですが、業者から委託を受けて、物品の製造や加工を個人で行う方を言います。こちらも「事業主」として扱われます。法律も「家内労働法」が制定されています。

自営型テレワーカー

注文者から業務の委託を受け、情報通信機器を活用して生活物の作成や役務(業務)の提供をする方です。あくまで個人で行い、自宅や自宅に準じた場所(他人に決められない)で行います。今ではweb作成やプログラム作成等々があります。家内労働者との違いは、情報通信機器を使用して行う業務という事でしょう。

まとめ

今では、特別加入制度の労災保険「一人親方労災保険」へ加入していないと、現場への入場(ここでは建設に携わる仕事)ができないため、元請け様も大変かと思います。労災保険に入っていなかったのは知らなかったと言っても、通用しないからです。

元請け様や依頼主様、一人親方様が仕事を人に依頼するときに注意することは

- 従業員なのか(雇用されている)

- アルバイトなのか(雇用されている)

- パートなのか(雇用されている)

- 事業主なのか(雇われていない)

- 一人親方なのか(雇われていない)

4.5.の方は特別加入制度の労災保険へ加入する必要があります。

また、一人親方本人から「最近元請けもうるさくなってきて…」ということも聞きます。

それは業務災害が起きたら、元請けどころか、一人親方もその家族も、仕事関係者までも全て大変なことになるからです。

だれもが「おれは事故を起こさないから大丈夫」と思うのは人間の心理としては当然。

いくら公営保険(政府が保険者)だからと言っても、保険には入りたくないし無駄と考えてしまう。

その気持ちも当然わかります。

ただし、世の中100%・絶対大丈夫ということはありません。

これだけは、100%で言えることですね。

前の記事から約5年が経過し、日本の情勢も大きく変化し、それに伴い一人親方・フリーランスに関する法令も改正や設立がされ、立場的にも大きく変わってきています。

私たちも、皆様のお役に立てるよう、情報収集を常に行いわかりやすく提供していきたいと考え日々情報をブラッシュアップしていきます。

最新の法令も前の記事などに掲載していますので、ぜひご覧ください。

西日本労災一人親方部会では、労災保険にかかわるすべての申請書類作成を無料で代行しています。

加入や脱退においては「特別加入承認団体」を通じ申請します。

ですから、ほとんどの労災保険取扱団体では、申請書類の作成を代行しています。

特に、労災事故が発生したら、加入している団体や組合にすみやかに労災事故報告を行いましょう。

西日本労災一人親方部会は、加入から脱退、労災事故報告の連絡が入れば即座に対応しています。

専門家がスピーディに、しかも「無料」であなたをサポートします。

万が一に備えるなら、西日本労災一人親方部会で安心安全なサポートを受けましょう。

大学卒業後、今は無きXEROXで営業力を発揮。コンテスト受賞歴は多数。

37歳の時人生観を変える大きな出来事に会い会社員を辞め起業。IT、建設、金融、海事や伝統工芸など様々な事業を展開し経験を重ねる。

各種業界経営者からのセミナー依頼を多数受け、講師として活躍。厚生労働省承認特別加入団体の運営を開始。

相談者に耳を傾けるため産業カウンセラーの資格を得て労災関連全般の業務を執り行っている。

–自己紹介–

人見知りという概念が欠落しているらしく、初対面でもすぐ仲良くなります。

相手の気持ちに入り込みすぎて疲れちゃうことも多々あり。

人の笑顔が大好物。嫌いなものは、なぜかシイタケ。細かく刻んであっても見つけられる得意技。

趣味は釣り全般・ギター・ガーデニング・料理・DIY・車・喫茶店回り、船の操船などなど。

多趣味すぎて時々自分でも困ることあり。

釣りに関しては遊漁船経営までしてしまったという変な人です。

座右の銘は「失敗は行動している証」

失敗した人を「ほら見たことか!」という人ほど何もしてないですよね。