労災保険は「業務を起因とする」業務災害において、本人並びに本人に関係する親族(配偶者等)に対し、経済的な貧窮を避けるために、国(政府)が加入者(被保険者)に対し、経済的救済を行う制度です。

本来「労働者」に対してのみ権利のある労災保険を、実態として労働を行い、生計を立てている一人親方(個人事業主など)に対し、非労働者であっても労災保険へ加入できるようにした特別な労災保険の制度のが、特別加入制度(一人親方の労災保険)です。

当団体でも最近発生している事案ですが、元請や関係者、療養中の病院窓口などで、労災保険申請書類を代理で作成し労働基準監督署へ申請してしまうケースです。

このような場合、ほとんどが作成不備、または記入漏れ、記入間違いなど、不備書類として労働基準監督署より西日本労災一人親方部会へ打診があり、申請書類が当団体へ送られてきてしまします。送られてきた書類を精査し、再度本にへ聞き取り、訂正する(作成しなおしができません)作業が発生し、さらに本人への補償給付までの時間が長引いてしまいます。

ここで西日本労災一人親方部会の会員様にお願いです。

厚生労働省、労働局、労働基準監督署へ提出する業務災害に関する「労災申請書類」は、必ず「西日本労災一人親方部会」へ労災事故報告を行い、当団体にて作成した書類を病院へ提出してください。また、関係者においては書類作成を代理で行わないようお願いいたします。

その理由をご説明いたします。

業務災害が発生した場合

業務災害とは、業務を直接の起因(発生原因のこと)とした「ケガや病気」に対し、国が加入者(被保険者)本人に対し各種補償を行う制度です。

被雇用者の場合

労働者(被雇用者)が業務災害に遭われた場合は、その事業者(雇用者)は遅滞なく労働者死傷病報告書を労働基準監督署へ報告する「義務」があります。

これは「労働安全衛生法120条5号」によるもので、義務違反があると50万円以下の罰金が科せられます。

一人親方の場合

一人親方で特別加入制度労災保険の加入者(被保険者)が業務災害に遭われた場合は、元請けや依頼主、病院などが労働者死傷病報告をする「義務はありません」。

労働安全衛生法は、労働者のために策定された法律であり、非労働者である一人親方や個人事業主などは、労働安全衛生法規則第97条に規定されている「労働者」ではないからです。

労働契約法第5条と令和5年の労働安全衛生法改定による注意

ただし、労働契約法第5条において、使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な安全配慮をするものとするとしています。

つまり、使用者が労働者に対し責任を負う「安全配慮義務」を明記したものであり、その中で「労働安全衛生法に基ずく安全基準の遵守」がうたわれています。

令和5年の労働安全衛生法改正により、一人親方や個人事業主等も労働者と同等に、労働に対する安全配慮を行うことと改正されました。

ただし、業務災害が発生した場合は、一人親方や個人事業者本人の「直近の上位注文者」に対し、罰則なしで報告する考えが示されています。

西日本労災一人親方部会は一人親方が所属する会社という考え方です

先ほども述べた通り、特別加入制度は「非労働者が特別に労災保険へ加入できるようにする」法的制度です。

立てつけとしては、一人親方や個人事業主があたかも「会社」に所属して、労働者として労災保険へ加入できるようにしています。ただし、実際は雇用はされていないため雇用保険への加入は一切できません。

ここでいう「会社」とは、厚生労働省が労働保険事務が可能であるとした「承認」を与えた承認団体となります。一人親方等の労災保険加入事務は、承認団体を通してのみ、加入等の労働保険事務を承認しています。

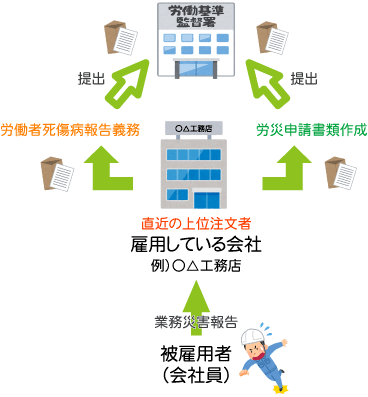

被雇用者(会社員など)の業務災害時の書類の流れ

被雇用者が現場で業務災害に遭ってしまった時は、速やかに雇用者(会社)へ業務災害の報告をします。報告を受けた雇用者(会社)は、労働者死傷病報告書(義務です)を作成し、同時に労災申請書類を作成します。

ただし、労働保険事務を労働保険事務組合へ業務委託している場合には、事務組合へ業務災害報告を行い、書類を作成してもらいます。作成した書類は管轄の労働基準監督署へ提出します。

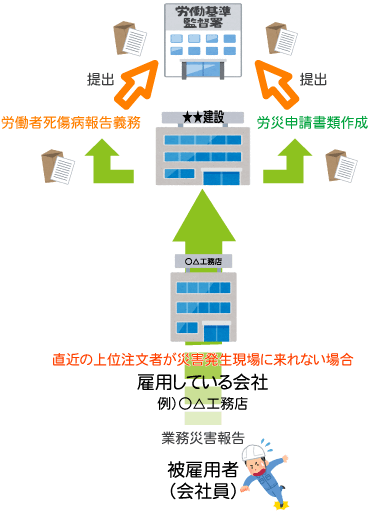

重層請負構造(一次・二次下請け等)被雇用者(会社員など)の業務災害時の書類の流れ

建設業にある重曹請負構造(一次・二次下請けなど)で仕事が動いてる状況下で、雇用者(会社)が災害発生場所へ来れない(居ないなど)の場合は、もう一つ上の上位注文者が報告主体となります。一つ上の上位注文者が書類作成や報告義務責任を負います。速やかに書類作成を行いましょう。また、先ほどと同じく、労働保険事務を労働保険事務組合などに業務委託している場合は、書類作成代行の依頼を行い、書類を作成してもらいます。作成した書類を、管轄の労働基準監督署へ提出します。

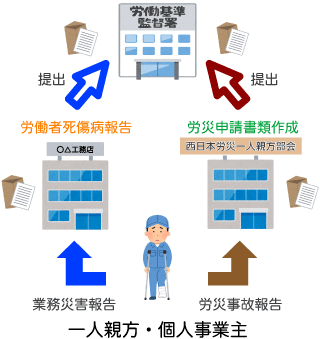

一人親方や個人事業主の業務災害時の書類の流れ

一人親方や個人事業主などが業務災害に遭った場合は、上位注文者(元請)は労働者死傷病報告を作成し報告する義務はありません。しかし、労働基準監督署へ労働災害の報告をする方が良いでしょう。

そして、労災申請書類作成は「承認団体」が行いますので、上位注文者(元請)が作成する必要はありません。西日本労災一人親方部会から加入手続きをした一人親方等は、労災事故報告を自ら行います(できない場合は元請けに依頼する)。労災事故報告を受けた西日本労災一人親方部会が、速やかに労災申請書類を作成し、本人に郵送します。届いた労災申請書類を治療にかかっている「病院・薬局」へ提出します。

このように、被雇用者(会社員など)と、一人親方や個人事業主では、書類の流れが違いますので注意が必要です。

ここでいう「上位注文者」とは、一人親方や個人事業主へ仕事を「依頼した側」のことを表します。直近の上位依頼者とは、一人親方へ仕事を依頼した一番近い元請です。

建設業は重層請負構造(一次・二次下請け等)で仕事を行うことがほとんどですから、このような言い方となります。

ここで間違いが多いのが「労働者死傷病報告」と「労災申請書類」を混同してしまうケースです。

この二つの書類は全くの「別物」ですので、お間違えの無いようお願いいたします。

なぜ元請や上位注文者が労災申請書類を書いたらダメなの?

厚生労働省から承認された団体のことを「特別加入承認団体」と言います。労災保険事務は、特別加入承認団体で基本行います。西日本労災一人親方部会では、加入や脱退の履歴、各種申請履歴を西日本労災専用のデータベースで管理してします。

それだけではなく「業務災害履歴・申請履歴」もデータベースで管理しており、当会員が業務災害に遭われたときに、各種労災書類が作成できなくなってしまうからです。

さらに、労災申請書類の作成にはそれなりの労災保険に関する経験と知識も必要です。

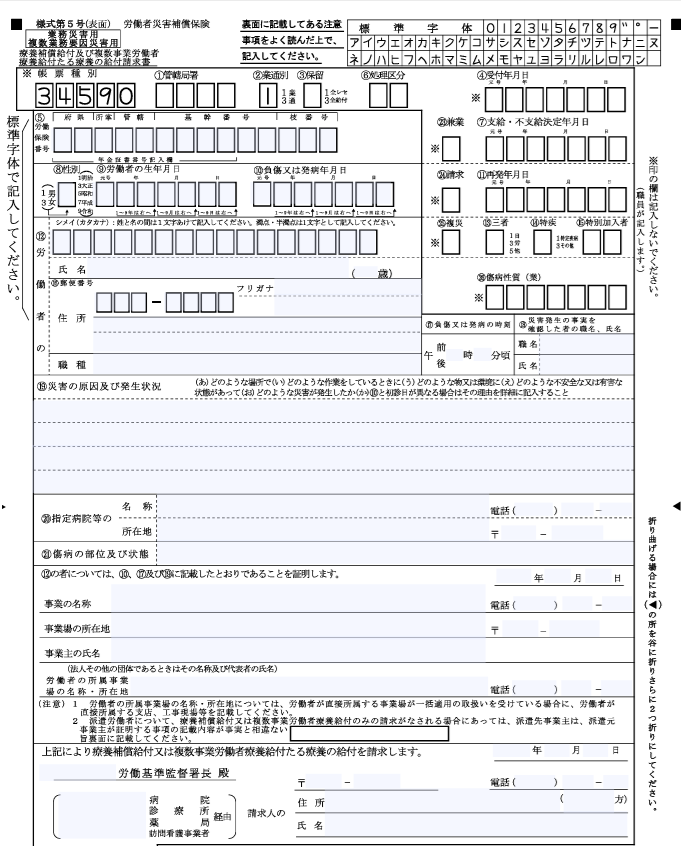

業務災害に遭われたとき、最初に必要な書類が「養補償給付たる療養の給付請求書様式第5号」ですが、この書類を西日本労災一人親方部会を通さずに、上位注文者の元請や病院側で作成するケースが増えてきています。

その理由として

- 労働安全衛生法改正による解釈の取違い

一人親方や個人事業主等もそこで働く労働者と同等の安全配慮義務を行うとしたこと - 労働契約法による安全配慮義務と労働安全衛生法遵守の解釈違い

労働契約法は、安全かつ安心して労働ができる配慮をするとした法律であること - 労働者死傷病報告と労災申請書類の混同

業務災害時に必要な労働者死傷病報告を労災保険申請書類と混同してしまっていること

一人親方や個人事業主などにおいて、元請け(上位注文者)や現場責任者の責任はあくまで「労働を行う際に被雇用者と同等に安全かつ安心して働ける環境を作り、安全配慮をする義務です。

ですから、業務災害が発生したととしても

労働者死傷病報告の義務もありません。

労災申請書類の作成義務もありません。

ただし、労働者死傷病報告の義務も罰則もありませんが、労働基準監督署へは業務災害発生の報告は行うほうが良いでしょう。

省類不備にはどんな内容が多いのか

労災申請書類において、最初に作成する様式「養補償給付たる療養の給付請求書様式第5号」ですが、労働基準監督署より、書類不備で届いてくる内容で一番多いのが、災害の原因及び発生状況です。

一人親方や個人事業主の労働性とは、元請から仕事を依頼され、かつ工事現場の住所と工事現場名がはっきりしていることが求められています。

基本、元請が無い場合は自分個人が行っている作業とみなされます。つまり、日常性が高いため仕事を起因としているとはならないケースがほとんどです。

- 元請名(上位注文者)

例)株式会社〇◇建設・合同会社○○工務店・◆◆建築など - 現場名

例)〇◇マンション解体工事・○○様新築工事・◆◆アパート内装工事など - 災害発生場所

例)○○県◆◆市★丁目◎番地◇号など、明確な住所

例)

「事務所で仕事をしている最中に物が上から落ちてきてケガをした。」

誰の依頼の仕事で、何の仕事か?落ちてきた物は何か?上とはどこかでどの位の高さか?どこに当たってどこをケガしたのか?まったくわかりません。

労働基準監督署としても、判断することができないため「書類不備」となってしまします。

労災保険申請書類が届いた労働基準監督署としても、労働者に対しなるべく早く補償をしたいと考えています。

平等で不正なく労災認定をスムーズに行うよう、日々業務を行っていますので皆様のご協力をお願いいたします。

養補償給付たる療養の給付請求書様式第5号を見てみよう

こちらが、養補償給付たる療養の給付請求書様式第5号となります。

不備内容においてすぐにわかるのが、事業の名称に「元請会社」の名前が書かれてしまっていることです。

そして、労働保険番号欄に「西日本労災一人親方部会」取得の「労働保険番号」を書いてしまっているケースです。

労働保険番号は、厚生労働省、労働局により番号が振り分けられていますので、事業の名称と労働保険番号に差異があればすぐに不備となり、また労働保険番号の各承認団体へ不備報告がされてしまします。

不備報告があったとしても、各承認団体は労災事故報告が本人からないため、わからないということになります。

さらに、被保険者の名前と生年月日で、どこの特別加入承認団体から加入しているかも、労働基準監督署ではすぐに判明します。

労働災害の現認者が空欄であったり、被保険者の名前が記載されていることも多々あります。

ここの欄は、発生した労災事故を確認した「第三者」の名前と本人との関係を記載するところです。

ここが空欄では、だれも見ていないとなりますし、自分の名前を記載してしまうと自分の事故を自分で証明ということになってしまいますので、不正給付?という疑義が生じてしまいます。

先に述べたように、西日本労災一人親方部会から労災保険へ加入した方、またその一人親方へ仕事を依頼した元請様においては、必ず当団体へ「労災事故報告」をおこなってください。

安心して西日本労災一人親方部会に書類作成お任せください。

※これら労災申請書類は、民間作成の書類ではなく「公的書類」となります。

起きていない業務災害の申請を行ったり、当団体や元請会社名を記載したり、労働保険番号を使用して作成しないようお願いいたします。

一人親方や個人事業主などの皆様に伏せてお願いです。

労災保険から脱退しているにも関わらず、労働保険番号を元請などに提示しないでください。

偽造公文書行為等のみならず、詐称罪として告訴されます。

※国からは告訴されないと思われている方がいらっしゃいますがそれは間違いです。

直近で発生した不正受給による告訴内容を引用しましたのでご覧いただければ幸いです。

令和6年12月12日発表 秋田労働局で発生した「労災保険給付の不正請求で告訴」

「秋田労働局-労災保険給付の不正請求で告訴」

厚生労働省 秋田労働基準監督署 秋田労働局 引用

労災保険給付の不正請求で告訴

自ら改ざんした休業補償給付支給請求書を提出し、不正に休業補償給付を受給しようとしたことに関する疑い

https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/content/contents/002060596.pdf

まとめ

労働安全衛生法や関連法である、労働契約法・安全配慮義務・フリーランス法・下請法など

様々な法律が絡みあい、各々の関連性からくる法の解釈を理解するのが困難になってきています。

ゆっくりでいいですからみんなで理解を深めていきましょう。

まずは、西日本労災一人親方部会の会員とわかった時点で当団体へ安心してお任せください。

西日本労災一人親方部会では、労災保険にかかわるすべての申請書類作成を無料で代行しています。

加入や脱退においては「特別加入承認団体」を通じ申請します。

ですから、ほとんどの労災保険取扱団体では、申請書類の作成を代行しています。

特に、労災事故が発生したら、加入している団体や組合にすみやかに労災事故報告を行いましょう。

西日本労災一人親方部会は、加入から脱退、労災事故報告の連絡が入れば即座に対応しています。

専門家がスピーディに、しかも「無料」であなたをサポートします。

万が一に備えるなら、西日本労災一人親方部会で安心安全なサポートを受けましょう。

大学卒業後、今は無きXEROXで営業力を発揮。コンテスト受賞歴は多数。

37歳の時人生観を変える大きな出来事に会い会社員を辞め起業。IT、建設、金融、海事や伝統工芸など様々な事業を展開し経験を重ねる。

各種業界経営者からのセミナー依頼を多数受け、講師として活躍。厚生労働省承認特別加入団体の運営を開始。

相談者に耳を傾けるため産業カウンセラーの資格を得て労災関連全般の業務を執り行っている。

–自己紹介–

人見知りという概念が欠落しているらしく、初対面でもすぐ仲良くなります。

相手の気持ちに入り込みすぎて疲れちゃうことも多々あり。

人の笑顔が大好物。嫌いなものは、なぜかシイタケ。細かく刻んであっても見つけられる得意技。

趣味は釣り全般・ギター・ガーデニング・料理・DIY・車・喫茶店回り、船の操船などなど。

多趣味すぎて時々自分でも困ることあり。

釣りに関しては遊漁船経営までしてしまったという変な人です。

座右の銘は「失敗は行動している証」

失敗した人を「ほら見たことか!」という人ほど何もしてないですよね。